|

|

16+ |

| Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России N12 по РО В.В. Калмыков. Бизнес. | |

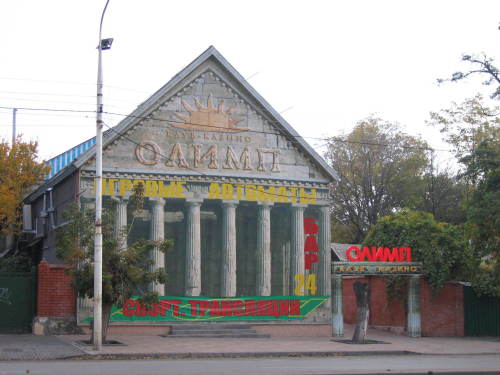

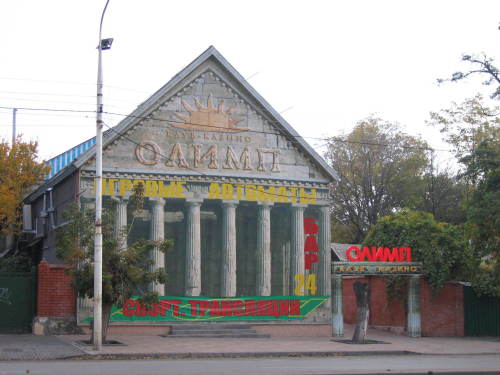

| Без права на существование |

Очень скоро на территории г.Шахты небогатые горожане будут лишены возможности испытать свой шанс "на удачу" в схватке с "однорукими бандитами". К 2009 году в России останется лишь четыре территории, где будут размещены объекты игорного бизнеса. Одна из них в ЮФО на границе Ростовской области и Краснодарского края.

С 1 июля 2007г. в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", все работающие залы и казино должны соответствовать определенным требованиям, а именно:

площадь игрового зала должна составлять не менее 100 кв. метров

площадь казино не менее 800 кв. метров

в залах должно быть как минимум 50 игровых автоматов

в казино - не менее 10 игровых столов

стоимость чистых активов организатора азартных игр в течение всего периода осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр не может быть менее: 600 миллионов рублей - для организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов; 100 миллионов рублей - для организаторов азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.

В соответствии с региональным законом N534-ЗС от 18.09.2006г.

Ставки налога на игорный бизнес устанавливаются в следующих размерах:

за один игровой стол - 100 000 рублей;

за один игровой автомат - 7 500 рублей;

за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы - 125 000 рублей.

По новым правилам, игорные заведения не могут находиться в зданиях жилого комплекса, в заведениях культуры, в зданиях, где расположены органы власти, а также на автовокзалах, вокзалах, аэропортах, в детских, образовательных, медицинских и физкультурных учреждениях.

Настоящим Федеральным законом определяются правовые основы государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации и устанавливаются ограничения осуществления данной деятельности в целях защиты нравственности, прав и законных интересов граждан.

При этом регионы сами вправе с 1 июля 2007г. запретить на своей территории весь игорный бизнес. В более чем 30 российских регионах уже принято или находится на стадии рассмотрения решение о запрете на проведение и организацию азартных игр.

Межрайонная ИФНС России N12 по Ростовской области напоминает владельцам игорных заведений, которые не соответствуют изложенным выше требованиям, Ваша деятельность не законна, Вы должны прекратить свое существование. Остальным владельцам игорного бизнеса до 1 января 2009г. предложено переселиться в четыре специальные зоны, за пределами крупных городов.

Межрайонная ИФНС России N12 по Ростовской области совместно с органами муниципальной власти намерены и впредь контролировать деятельность игорных заведений по соблюдению норм налогового законодательства.

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| Галина Капралова. Связь. | |

| В гостях у "Билайн" |

27 июля Ростовский-на-Дону филиал ОАО "ВымпелКом" провел экскурсию в центр поддержки клиентов и центр мониторинга для представителей СМИ Ростова и области.

В группу компаний "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане и недавно приобретенные операторы сотовой связи в Украине, Таджикистане, Узбекистане и Грузии. Лицензии группы компаний "ВымпелКом" на предоставление услуг сотовой связи охватывают территорию, на которой проживает около 237 миллионов человек. Географическое покрытие сети включает 77 регионов России (136,5 миллионов человек, представляющих 94% населения России), а также всю территорию Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Армении и Грузии.

Ростовский ЦПК (центр поддержки клиентов) был создан 1 ноября 2001 года. Тогда обслуживание велось только на территории Ростовской области, и осуществляли его всего 8 операторов.

На сегодняшний день численность сотрудников Южнороссийского call-центра составляет 300 человек. Из них до 100 операторов работают на линии одновременно в часы пиковых загрузок, обслуживая обращения абонентов их всех регионов ЮФО.

ЦПК является одним из важнейших подразделений Компании, отвечающим за грамотный и качественный сервис. Ежедневно операторами Южнороссийского call-центра обрабатывается порядка 100 тысяч звонков абонентов.

ЦПК является одним из важнейших подразделений Компании, отвечающим за грамотный и качественный сервис. Ежедневно операторами Южнороссийского call-центра обрабатывается порядка 100 тысяч звонков абонентов.

По данным исследований, регулярно проводимых независимым консалтинговым агентством, Центр Поддержки Клиентов Южного и Северокавказского регионов второй год подряд показывает лучшие результаты по степени удовлетворенности абонентов среди всех call-центров Компании.

"Центр поддержки клиентов - это голос компании. Восприятие абонентами уровня сервиса "Билайн" в неменьшей степени зависит от качества нашей работы, чем от качества связи", - сказала руководитель ЦПК Южного региона Римма Казимова,.

В ходе экскурсии журналистам была предоставлена возможность наблюдать за работой операторов call-центра и самим попробовать себя в роли сотрудника ЦПК на прямой линии с абонентами "Билайн".

Честно говоря, объём информации, который каждый из операторов "держит в голове", впечатляет, а сами эти симпатичные девушки и парни вызывают уважение - они помнят очень много, причём информация эта постоянно обновляется

Мне довелось дежурить на приёме звонков с Алексеем. Ему 24 года, два из которых он работает в ЦПК. Вопросы от клиентов поступали самые разные. Но на каждый из них Алексей отвечал незамедлительно, быстро и чётко, даже не пользуясь подсказкой находящегося под рукой компьютера. На мой вопрос о том, как удаётся так ловко ориентироваться в целом море информации, Алексей пояснил, что даётся это, конечно, нелегко: "Особенно трудно, когда возвращаешься из отпуска, от шквала обрушившейся на тебя информации первые две недели ни о чём другом думать просто не можешь. А потом - ничего, втягиваешься."

Многое, безусловно, зависит и от того, как происходит подбор кадров и какая работа ведётся с персоналом. На работу в компанию берут в среднем каждого шестого из подавших резюме. Так что конкурс достаточно высок, как при приёме в приличный вуз. Высшее образование для работы в ЦПК иметь не обязательно. Главное - коммуникабельность, доброжелательность, желание помогать клиентам. По мнению Риммы Казимовой, этим качествам научить невозможно - или они есть, или их нет. Выявить у соискателя вакантной должности наличие необходимых для работы качеств и способностей помогает целая система специально разработанных тестов. Потом месяц обучения в компании - и за работу. Трудятся в ЦПК, в основном, молодые. Это и понятно: молодёжь более обучаема, лучше воспринимает всё новое, быстрее ориентируется в порой очень непростых и совсем нестандартных ситуациях.

В центре мониторинга коллектив тоже молодой. Но здесь все - специалисты с высшим техническим образованием, в основном, выпускники Таганрогского радиотехнического и физфака Ростовского госуниверситета.

В центр мониторинга со всего Южного федерального округа стекается информация о работе телефонных станций. О любой, самой незначительной на первый взгляд, неполадке здесь узнают мгновенно и оперативно принимают меры к её устранению. Летом, кстати, наиболее частые сбои в работе оборудования происходят из-за выхода из строя кондиционеров. Серьёзные ремонты стараются проводить по ночам, чтобы абоненты не страдали из-за отсутствия связи.

Вообще всё, что делается в компании направлено, прежде всего, на благо клиентов. Как, впрочем, и в любой компании, работающей на рынке услуг. Только получается это у ростовского ЦПК "Билайна" лучше, чем у других. Свидетельство этому - мнение абонентов, 97% их оценило уровень сервиса компании как очень высокий. И такой показатель у Ростовского ЦПК уже не первый год, благодаря чему он лидирует во всевозможных рейтингах.

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| Вера Донскова. Родной край. | |

| Город на семи холмах |

В продолжение темы о реках, протекающих через город Шахты, сегодняшний мой рассказ будет о пятой реке - Аюте, исток которой находится в балке Пушкина, что недалеко от хутора одноименного с ней названия.

По пути от истока до поселка Аютинский река Аюта принимает в себя воды нескольких маленьких речушек. И впадает в Грушевку примерно в районе 3-го отделения совхоза 'Кадамовский'.

Речка Аюта очень извилиста, берега ее довольно живописны в некоторых местах.

Поселок Аютинский в настоящее время является составной частью города Шахты и располагается на месте прежнего калмыцкого кочевья.

У многих читателей может возникнуть вполне резонный вопрос: 'Откуда в наших донских степях калмыцкое кочевье?'. Конечно же, я искала объяснение этому. Прочитала много литературы по истории Дона, и ответ был найден.

Оказывается, в пределах Дона и Волги калмыки появились в первой половине XVII века. Тайша (князь) одного из калмыцких племен Хо-Урлюк, не желая подчиняться главе Ойратского Союза хану Харакулле, человеку деспотичному и злопамятному, ушел в Сибирь со своими улусами еще в 1608 году. Его послы прибыли в пограничный русский город Тара и заявили воеводам, что их князь, достопочтенный Хо-Урлюк, бьет челом Московскому царю. И просит принять его вместе с улусами в российское подданство.

Но для самой России в эти годы наступило тяжелое время. Историки назвали его 'смутным'. В связи с этим принятие калмыков в состав Русского государства было отложено на годы. За это время калмыки дошли до правобережья Волги, где и образовали калмыцкое ханство. Калмыки изгнали ногайцев из приволжских степей, чем оказали большую помощь России.

Но для самой России в эти годы наступило тяжелое время. Историки назвали его 'смутным'. В связи с этим принятие калмыков в состав Русского государства было отложено на годы. За это время калмыки дошли до правобережья Волги, где и образовали калмыцкое ханство. Калмыки изгнали ногайцев из приволжских степей, чем оказали большую помощь России.

В 1613 году на Московский трон был избран 16-летний Михаил Федорович Романов. Постепенно положение в России стабилизировалось, и власть вспомнила о калмыках. В 1616 году государь Михаил Федорович направляет к калмыкам своих людей: донского казака Ивана Куницина и литвина Томилу Петрова. К этому времени князь Хо-Урлюк умер и о желании калмыков принять русское подданство заявил тайша Багатур. И лишь в царствование Алексея Михайловича, точнее - в 1669 году, сын князя Хо-Урлюка - тайша Дайчин клянется от имени всех калмыков верой и правдой служить России.

Калмыки осели на Волге, в ее низовьях, а также на Дону, Салу, Сарпе, Маныче и Куме, а также и на западном побережье Каспия. Именно эти земли, по указу царя Алексея Михайловича, были закреплены за калмыками.

Калмыки, кочевавшие в придонских степях, в 1661 году направили своих послов в Черкасск, возглавлял их Батырша Янгильдеев. Целью прибытия на Дон представителей тайши Дайчина было заключение договора о дружбе и взаимопомощи с донцами в борьбе против Турции, ногайских орд и Крымского ханства.

Во время этого приезда калмыцкие послы передали всех вызволенных из турецкой неволи россиян и казаков. В ответ Черкасск направляет к князю Дайчину своих людей - старшин Степана Разина и Федора Будана. И договор о дружбе и взаимопомощи между калмыками и донскими казаками был подписан.

Вообще русские цари, начиная с Михаила Федоровича Романова, видели в калмыках силу, способную охранять восточные и южные рубежи государства. С конца XVII века за заслуги перед Россией калмыки стали получать жалование за службу деньгами, мукой, вином, овощами, тканями и боеприпасами. А в 1694 году казаки прибавили годовое жалование калмыкам до 500 рублей каждому воину.

Петр I, после неудачного похода на Азов в 1695 году, обратился за помощью к калмыкам. И, конечно же, калмыки помогли одолеть турок и в пылу боя, при повторном штурме Азова, был слышен их боевой клич 'Уралан!', что по-русски означает 'Вперед!'. Благодаря калмыкам, при повторном штурме Азова, была уничтожена турецкая гвардия - янычары.

Убедившись в надежности калмыков, Петр Великий, отправляясь с 'Великим посольством' за границу, поручил калмыцкому хану Аюке охрану южных и юго-восточных рубежей государства.

В мирное время калмыцкие кочевья московские власти обозначали, как военно-казачьи поселения. Еще с 1694 года донским калмыкам был дан статус казачества с обязательным привлечением их к военной службе в Войске Донском. Благодаря своей мобильности, калмыки успешно охраняли южные и восточные границы России, важные государственные тракты и, по мере расширения территории государства, направлялись на охрану новых границ.

Примером этого может служить такой факт. После победы под Азовом 18 июня 1696 года, Петр I прибыл в Черкасск и вместе с казаками отпраздновал это событие. В честь взятия Азова был произведен в Черкасске салют - первый победный салют в России.

В этот свой приезд царь повелел проложить почтовый тракт через Черкасск на Воронеж. Охрана и обслуживание этой важной дороги были поручены казакам и калмыкам. Вот тогда и было направлено несколько калмыцких улусов на охрану определенного участка государственного почтового тракта - туда, где сейчас находится поселок Аютинский, и до впадения Аюты в Грушевку, и важная до сих пор для России дорога (автотрасса Дон).

В те далекие годы калмыки дали названия до тех пор безымянной речке, протекавшей по территории кочевья, назвав ее Аютой. Калмыки, в массе своей, были буддистами и, по древнему преданию этого народа, они должны были найти землю, похожую на Аютию - что означает райскую, богатую водой, травой, где можно выпасать скот почти круглый год, а зимы должны быть короткими и относительно теплыми.

Калмыкам очень понравилась природа нашего края. Они посчитали, что попали (в их смысле) в рай, где сыты стада, да и людям хорошо живется. И назвали реку Аютой. Отсюда и их кочевье стало называться Аютой.

Прошли годы. Границы России продвинулись на юг и юго-восток. Отпала необходимость в охране важного государственного тракта, и калмыки ушли на охрану новых границ России в Ставропольский край.

Новые насельники бывшего калмыцкого кочевья оставили прежнее название этих мест и назвали свое поселение Аютинским.

P.S. В Энциклопедии есть такое объяснение слову 'Аютия'. Город этот был столицей Тайланда с 14 по 18 век н.э. и был разрушен бирманцами в 1767 году. В 19 веке рядом с его развалинами, заросшими джунглями, возник новый город с таким же названием.

Если у кого-то из читателей газеты 'Российский Донбасс' есть карта города, то, развернув ее, вы можете увидеть на ней курган Калмык, что подтверждает все выше написанное мной. Считается, что когда-то на кургане стояла вышка, на которой сторожа зажигали огонь в случае тревоги, тем самым предупреждая всех жителей казачьих городов и калмыцких кочевий о приближающейся опасности.

Но есть, кстати, предание о том, что там похоронен воин-калмык, который не дал ногайцам потушить сигнальный огонь на вышке.

Не забывайте, уважаемые читатели, что в начале XVIII века граница России проходила недалеко от станицы Аксайской, и со стороны турок, ногайцев в любой момент были возможны военные действия:

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| Г Турищенко. Разное. | |

| Семь раз приценись - потом купи |

Все дорожает с каждым днем. Это заметно в любой торговой точке. Но беда еще и в том, что в разных магазинах цены на один и тот же товар ощутимо отличаются: выше - ниже. Вот и приходится тратить уйму времени на поиски необходимой вещи подешевле.

Взять, к примеру, мобильники - самый, пожалуй, ходовой товар. Торгуют сотовыми телефонами чуть ли не на каждом углу. И сколько же точек надо обойти, чтоб отыскать телефон по карману и по душе! Вот так ходил-ходил и наконец купил Soni Ericsson J120I за 2590 р. в магазине ОАО 'Связной Юг', что на пр. Победы революции, рядом с троллейбусной остановкой и рынком. А на другой день случайно заглянул в магазин 'Sota on Line', но лучше б я этого не делал: там аналогичный телефон на 400(!) рублей дешевле. Причем продавцы говорят, что у них акция: найдешь дешевле - вернем разницу. А что же другим торговать так слабо, да?

В связи с этим есть предложение к господам торговцам: нельзя ли вывешивать прайс-листы на свой и аналогичный 'чужой' товар с указанием адресов магазинов, чтобы покупатель имел достоверную информацию? Вот это будет забота не только о своей выгоде. Ведь даже конкуренция должна быть честной.

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| Счет ДТСР разблокирован. Но ситуация может повториться. |

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, в очередной раз удалось добиться разблокирования счета. Региональные льготники, получатели детских пособий и жилищных субсидий, могут наконец получить деньги за июнь и июль. Но нет никаких гарантий, что 'блокада' не возобновится к концу августа. Счет разблокирован не решением суда (судебное заседание перенесено на понедельник, 6 августа), а вновь в результате переговоров с 'чернобыльцами', которых опять уговорили временно отозвать свои иски. Вот что сказал по этому поводу председатель шахтинской организации 'Союз Чернобыль' Владимир Мандрыкин:

- В прокуратуре нас уверили, что наш вопрос решается. Обстановка из-за блокирования счета ДТСР действительно сложилась странная. Люди - получатели пособий, льгот и субсидий - не виноваты, что государство не выполняет перед нами своих обязательств, но страдают именно они. Мы прекрасно все понимаем, ведь все живем в одном городе и сами были в таких же ситуациях - не получали того, что положено по закону. По сути, региональные льготники, получатели областных пособий и субсидий, - такие же заложники в этой ситуации, как и мы. Что это за правовое государство, где пострадавших от наших законов и их невыполнения сталкивают, натравливают друг на друга?

Шахты были 'первой ласточкой'. Там самая большая задержка выплат. Недавно к ним присоединились Батайск и четыре района Ростова. На заблокированных счетах не только деньги региональных льготников. Там средства на зарплаты работников центров социального обслуживания и департаментов труда и соцразвития, суммы, предусмотренные на капремонт. Все дело в несовершенстве Бюджетного кодекса. В государственном бюджете нынешнего года нет статьи расходов, связанных с выплатами старых долгов по судебным искам. К сожалению, на региональном уровне решить эту проблему невозможно. Областные власти обращались за помощью к президенту России. Он дал соответствующее поручение премьеру Фрадкову. Сроки, в которые он должен отчитаться о принятых мерах, уже истекают - прокомментировали в пресс-службе областного министерства труда и социального развития.

Остается только ждать

Добиться решения проблемы на федеральном уровне пытались и донские законодатели. В июне они направили обращение на имя руководителя фракции 'Единая Россия' Бориса Грызлова. Оно было рассмотрено в комитете Госдумы по труду и социальной политике. В ответе говорится, что действующий механизм организации исполнения судебных решений, предусматривающий возложение на казну обязательств, финансирование которых не предусмотрено в сформированном на соответствующий год бюджете, нуждается в изменении. В Государственной Думе на рассмотрении находится проект федерального закона, в котором оговорены изменения в некоторые статьи действующего законодательства. В проекте предусматривается переход от ежегодной индексации размеров выплат, исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, к их индексации, исходя из роста величины прожиточного минимума в субъекте РФ, в порядке, определяемом правительством РФ.

Но, как следует из того же ответа, пока правительство страны не поддерживает законопроект. В своем заключении, помимо прочих доводов, оно приводит аргумент, что предлагаемый механизм индексации не позволит объективно оценить потребность в средствах федерального бюджета для реализации 'чернобыльского' закона, а значит, обеспечить регулярность и стабильность его финансирования. Тем не менее, участники парламентских слушаний в своей резолюции рекомендовали правительству ускорить разработку предложений по внесению изменений в действующее законодательство, а заодно позаботиться о решении вопроса с погашением задолженности федерального бюджета перед 'чернобыльцами' в течение этого года.

- Все, что нам теперь остается делать, - это ждать решения вопроса на федеральном уровне, - заметил главный специалист управления информации Законодательного собрания Ростовской области Игорь Голота.

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| Администрация г. Шахты. Общество. | |

| Молодежная акция в парке |

16 августа в городском парке Культуры и отдыха состоится молодежная акция 'Вместе мы - единая Россия, вместе мы - Донская молодежь'. Начало мероприятия в 19-00.

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| Группа общественных связей УФМС России по Ростовской области. Разное. | |

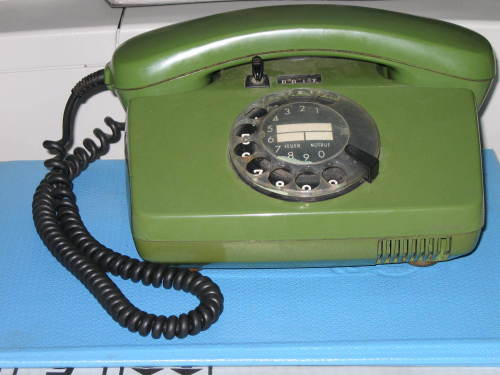

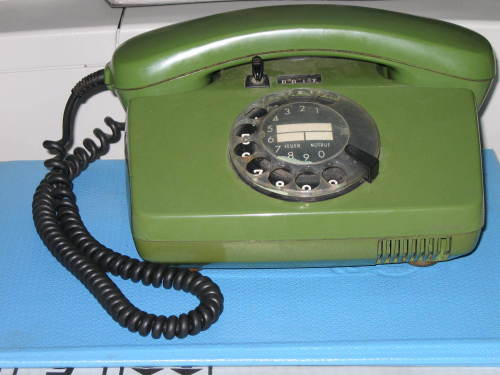

| Организована работа "Телефон доверия ФМС" |

В целях укрепления связи миграционной службы с населением Ростовской области с 1 августа 2007 года в Управлении ФМС России по Ростовской области (ул. Обороны, д. 8) организована работа "Телефона доверия", по которому граждане могут обращаться по вопросам, отнесенным - к компетенции ФМС.

Прием обращения граждан по "Телефону доверия" будет осуществляться каждую среду с 16:00 час до 17:30 час по телефону: (863) 249-15-47.

Срок рассмотрения вопросов, входящих в компетенцию ФМС, не более 30 суток с момента их регистрации. При необходимости срок может продлеваться в установленном законом порядке.

Информация, содержащая иные сведения о преступлениях, регистрируется в соответствии с приказом МВД РФ от 29.12.2005 г. N 1070 "О едином учете преступлений".

Анонимные звонки регистрации не подлежат. Обращения в некорректной форме или абстрактного характера, не имеющие смысла и содержания, рассматриваться не будут.

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| Василий Степанович, Шахты.SU Семь раз приценись - потом купи |

|

| Раз уж зашла речь о товарах, точнее об их качестве. Ссылка к сведению |

| Межрайонная ИФНС России N12 по РО. Разное. | |

| Уплата имущественного налога |

Напоминаем Вам, что первый срок уплаты имущественного налога с физических лиц за 2007 год заканчивается 17 сентября. Просим не опаздывать с оплатой. По вопросам начисления налогов обращаться в кабинеты N124 и N126 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N12 по Ростовской области, расположенной по адресу Советская 134А. Прием платежей от населения ведут: банки, сберкассы, почтовые отделения города Шахты.

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| С.Лопаткин. Ул.Советская. Разное. | |

| Переход или не переход? |

Меня беспокоит состояние пешеходного перехода на перекрестке переулка Красный Шахтер и улицы Советской. В последних числах мая я сам переходил там улицу в некогда обозначенном разметкой месте и лишь благодаря своей смекалистости успел увернуться от летящей иномарки, выехавшей на 'сплошную' полосу.

5 июня позвонил в отдел дорог мэрии, рассказал об инциденте и отсутствии разметочной 'зебры'. Ответила девушка, сообщив мне, что проверит факт отсутствия разметки. На вопрос о том, можно ли поговорить с руководителями отдела, сказала, что их сейчас нет.

Дело с места не сдвинулось.

Между тем перекресток очень оживленный: большое движение транспорта по улице Советской, две крупных автобусно- маршруточных остановки плюс дорога к рынку по переулку Красный Шахтер. И при этом нет ни разметки пешеходного перехода, ни соответствующего дорожного знака. Те водители, кто еще помнит, что здесь в свое время была 'зебра', пропускают пешеходов по старой памяти, но не все такие сознательные, а если водитель иногородний, откуда ему знать, что здесь вообще-то должен быть переход?

И еще о перекрестке. Идет строительство многоэтажного здания на месте бывшей автобусной остановки - с одной стороны и глобальная реконструкция игрового зала с другой. Интересно, заложено ли в план этих новостроек оборудование остановочных павильонов? В свое время они были, а сейчас все снесли. Так что пассажирам, особенно преклонного возраста с сумками, ожидающим заветного автобуса у этого злополучного перекрестка, ни присесть, ни от солнца или дождя укрыться негде.

Кстати, еще вопрос. Подумал ли кто-нибудь о переходных мостках по Советской в период ливней?

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| Тамара Мазур. Разное. | |

| Сидоровке 205 лет! |

25 августа, в канун шестидесятого Дня Шахтёра, посёлок Сидоровка, основанный казачьим полковником Сидоровым в 1802 году, отмечал своё 205-летие.

Празднество происходило на стадионе. Начальник территориального отдела по работе с населением администрации города Шахты Алексей Володин вместе со своими заместителями и работниками клуба подготовили обширную развлекательную программу, рассчитанную на двенадцать часов.. В сценарии нашлось место народным играм, выступлениям фольклорных коллективов, конкурсам на лучшую казачку и лихого казака.

Центральное место в празднике занял футбольный матч сельских команд. Победившая команда футболистов Октябрьского (сельского) района получила приз. Роскошный зажаренный поросёнок оказался кстати и украсил застолье игроков.

Выходцу из посёлка Сидоровка, заядлому футбольному болельщику, подполковнику милиции, начальнику МРЭП ГАИ Юрию Алексеевичу Фитисову земляки вручили казачью шашку. Среди гостей и жителей посёлка были люди, одетые в казачьи костюмы. И когда на сцену, украшенную коврами и гирляндами, вышли певцы и танцоры муниципального ансамбля "Надежда", их инсценировка из казачьей жизни с задорными песнями и плясками привлекла всеобщее внимание и вызвала бурный восторг. Во время исполнения мужской партии, когда в воздухе замелькали шашки, задору добавили лихие наездники на лошадях.

Для всех желающих приготовили прохладительные напитки, шашлыки и другое угощение. Для этих целей Игорь Георгиевич Шинкарь, депутат 19-го избирательного округа, куда входит и посёлок Сидорово-Кадамовский, выделил 15 тысяч рублей. К годовщине Сидоровки депутат также оборудовал в Артёмовской поликлинике медицинский кабинет для приёма пациентов именно из этого посёлка, школа и детский сад получили от него радиоаппаратуру и современную мебель,а самый роскошный подарок достался клубу. Богатейшие современные шторы и занавес украсили сцену. Они понравились и работникам клуба, и сельчанам. Трудовым династиям вручили ценные подарки и призы.

В разгар праздника прозвучали поздравления официальных лиц и высоких гостей. От администрации города Шахты выступила заместитель мэра по экономике Маргарита Сударкина. Все поздравления содержали не только пожелания, но и признание заслуг жителей посёлка Сидоровка перед городом и страной. Это и неудивительно, ведь маленький посёлок, в котором немногим более тысячи дворов, дал миру 400 героических защитников нашей Родины и всего человечества от фашизма, поэтов, заслуженных спортсменов и учителей, знатных шахтёров, славных офицеров армии и милиции. Сидоровка гордится своими знаменитыми детьми, также, как они гордятся своей малой родиной.

Старейший посёлок города Шахты - Сидоровка гулял с истинно народным размахом, как гуляли раньше на Руси в деревнях.

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| В живых остались три. |

Из одиннадцати шахт бывшего "Ростовугля", входивших в Шахтинский угольный район, на сегодня "в живых" остались три.

Шахта имени М.П.Чиха

Шахта имени М.П.Чиха

Принадлежит Финансово-Промышленной Группе "Русинкор", зарегистрирована в Октябрьском (Сельском) Районе. После перерыва, связанного со сменой собственников, возобновила добычу в конце 2005 года.

На шахте заняты 1101 человек, остро ощущается нехватка работающих - примерно 30 процентов от штатного расписания. Средняя зарплата рабочих основных профессий около 10 тысяч рублей, заработок ГРОЗ доходит до 25 тысяч в месяц.

Добыча ведется двумя лавами, оснащенными комплексами ДФСН со струговыми сстановками СН-6. Мощность пласта 0,8-1,1 метра.

В этом году работа шахты осложнена серьезными горно-геологическими нарушениями. По-этому пришлось скорректировать годовой план С 700 до 470 тысяч тонн угля. Плановая суточная добыча 1300 тонн.Но, чтобы наверстать упущенное, с сентября ее намерены поднять до 1700-1800 тонн в сутки.

Шахта "Аютинская"

Шахта "Аютинская"

Принадлежит ООО "Уголь-Зумк", зарегистрирована в городе Шахты.

С конца мая на предприятии введено внешнее наблюдение. Шахта до сих пор так и не оправилась от прошлогоднего затопления. Добыча угля не ведется. Задолженность по зарплате по итогам первого полугодия составляла 27 миллионов рублей.

Но недавно появился свет в конце тоннеля. Часть активов шахты приобрел новый инвестор - ООО"Оптима". Благодаря ему уже погашено 6 миллионов долга по зарплате, ко дню шахтера обещали погасить еще 10 миллионов.

Сейчас на завершающей стадии откачивание воды до уровня рудничного двора главного ствола. Есть надежда на восстановление предприятия. Но сроки поджимают. Если ничего кардинально не изменится до конца августа, на "Аютинской" будет введено конкурсное управление, начнется распродажа имущества, чтобы погашать долги по зарплате.

Шахта "Садкинская"

Шахта "Садкинская"

Принадлежит "Южной Угольной Компании", зарегистрирована в белокалитвинском Рай-Эне.

"Садкинской" повезло больше всех ныне действующих шахт бывшего "Ростовугля", Она только работает стабильно, но и активно развивается.

В канун дня шахтера здесь добыли миллион тонн угля с начала года при годовом плане 1,4 миллиона тонн. Завершено строительство 27-километровой железнодорожной ветки До станции Чапаевка-Ростовская. Строится Железнодорожная Станция и погрузочный комп-

лекс.В сентябре вступят в строй новый цех по ремонту горношахтного оборудования и новый учебный класс.

На Шахте заняты около тысячи человек из Шахт и Белокалитвинского района. Средняя зарплата - 12 тысяч рублей, у рабочих основных профессий - до 30 тысяч.

Суточная добыча - свыше 5 тысяч тонн. Работают одной лавой на пласте мощностью коло 2 метров. В сентябре собираются запускать новую лаву, Оборудованную комбайнами Пд и Кбк-500. В планах на 2008-й увеличение годовой добычи до 1,7 миллиона тонн, а в дальнейшем - до 2 миллионов тонн угля.

| М. ВОЙНОВ. Юрисконсульт Ростовского теркома Росуглепрофа. Город. | |

| Страсти по 'Соцстраху' |

Если бы жителя г. Шахты спросили, какая организация является 'кормильцем' нашего города, то вряд ли бы кто-то ответил верно. Из вариантов - ОАО 'Стройфарфор', ООО 'РЭМЗъ', угольные предприятия, управление Пенсионного фонда РФ по г. Шахты - ни один бы не подошел. 'Что же тогда?' - удивился бы обыватель, считающий, согласно местному телевизионному мнению, что именно работа малых и крупных, в том числе промышленных, предприятий является 'финансовой опорой' существования нашего города, его развлекательных, питейных заведений и многочисленных торговых точек.

Хочется развеять данное мнение и с большой долей уверенности заявить, что этим неприметным 'добрым' донором-кормильцем является филиал N25 Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, в котором ежемесячные и единовременные выплаты, в связи с трудовым увечьем и профессиональным заболеванием, получают более четырнадцати тысяч застрахованных. При этом средний размер ежемесячных выплат значительно превышает среднюю заработную плату по г. Шахты, и выплачиваются они ежемесячно и с ежегодной индексацией. И как бы нам ни говорили о том, что инвестиционное развитие нашего города находится в прямой зависимости от количества тротуарной плитки, уложенной на центральной городской улице, но без ежегодных миллиардных (в рублях) поступлений в наш город из Фонда социального страхования Российской Федерации все бы выглядело гораздо скромнее.

Именно о деятельности филиала N25 РРО ФСС РФ пойдет речь в данной статье, о проблемах, возникающих при расчете и назначении ежемесячных страховых выплат застрахованным - инвалидам труда угольной промышленности, а также лицам, имеющим право на получение ежемесячных выплат в связи с их (застрахованных) смертью.

Конечно, при столь многочисленном контингенте получателей такие проблемы не могут не возникать. С одной стороны, сам филиал N25 РРО ФСС РФ стремится так оптимизировать выплаты, чтобы они начислялись в пределах закона (в его, 'филиала', понимании), с другой, сами многочисленные 'застрахованные' стремятся получить больше, с твердым убеждением, что им не доплачивают или не так и не столько начисляют.

История таких взаимоотношений, в большинстве своем, берет начало в январе 2000 года. Именно с 6 января 2000 года вступил в силу Федеральный закон 'Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний', согласно которому все предприятия и организации города передали Фонду социального страхования РФ свои обязательства по выплатам сумм возмещения вреда по трудовым увечьям, полученным на производстве. А так как город наш носит красивое название Шахты, то именно шахтеры составили большинство контингента получателей. С ними и появились 'проблемы' в правильности начисления страховых выплат у специалистов филиала N25 РРО ФСС РФ ('Соцстраха'), которые привели к многотысячным судебным разбирательствам. Хотя, по правде говоря, первыми начали не шахтеры.

До настоящего времени наиболее многочисленные судебные разбирательства происходили по искам застрахованных по следующим проблемам: перерасчет ежемесячных страховых выплат согласно Тарифным соглашениям, действовавшим в угольной промышленности РФ; перерасчет ежемесячных выплат, при их незначительности, согласно обычного размера вознаграждения работника его квалификации в данной местности; назначение выплат лицам, имеющим право на их получение в связи со смертью кормильца от несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний.

А теперь по порядку.

До передачи в Фонд социального страхования РФ 'регрессных' дел получателей возмещения вреда, данные выплаты производились им на предприятиях, при этом некоторые получали их давно, еще до января 1992 года. Расчет выплат для работников угольной промышленности производился согласно 'Правилам возмещения вреда :', утвержденным постановлением Правительства РФ или согласно Отраслевым тарифным соглашениям по угольной промышленности РФ (принимаемым на федеральном уровне с января 1992 года), предусматривающим иной порядок расчета. Критерий был один: расчет должен был производиться по тому нормативному акту, сумма выплат по которому будет больше. Кто захочет платить больше? И при приеме дел от предприятий органы Фонда социального страхования РФ стали рассчитывать ежемесячные выплаты сначала согласно 'Правилам возмещения вреда:', затем согласно вступившему в силу Федеральному закону N125 'Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний', игнорируя, в большинстве случаев, нормы Отраслевых тарифных соглашений. Только многочисленные судебные решения в защиту законных интересов застрахованных лиц заставили 'Соцстрах' вспомнить об ОТС. Но здесь возникла проблема - 'большая проблема'. В наследство от ранних годов демократического развития нашей страны, основанного на плюрализме мнений и желании 'порулить' отдельно (что не могло не сказаться и на угольной промышленности РФ), досталось нам на федеральном уровне два 'угольных' профсоюза. Первый - Независимый профсоюз работников угольной промышленности РФ (Росуглепроф), объединявший и объединяющий в рядах своих территориальных организаций подавляющее большинство работников угольной промышленности Ростовской области (а нас другие регионы и не интересуют), второй - Независимый профсоюз горняков России (НПГР), представленный соответствующей региональной организацией. А раз два профсоюза, значит, и два соглашения: 'Отраслевое тарифное соглашение:' у первого, 'Тарифное соглашение:' у второго. При этом и заключались они на федеральном уровне в одни периоды: в 1994, 1995, 1996 годах, и текст у них совершенно идентичен (какое Правительство согласится на разночтение, ведь члены профсоюзов работают на одних и тех же предприятиях, в одних и тех же трудовых коллективах). Но есть и разница: если 'Отраслевое тарифное соглашение:' предусматривало возможность параллельного с 'Правилами возмещения вреда:' расчета сумм возмещения вреда работникам угольной промышленности до января 1998 года включительно, то 'Тарифное соглашение:' - до января 1999 года. Почему так произошло, сейчас установить не представляется возможным. Но факт есть факт, ОТС было перезаключено с Правительством РФ с января 1998 года, а ТС - с января 1999 года (может, случайно забыли в Правительстве РФ о втором 'большом' профсоюзе НПГР?). И если суммы возмещения вреда, рассчитанные по ОТС, индексировались на коэффициенты роста тарифных ставок до 1998 года, то, согласно ТС, - до 1999 года, то есть, сверх, на коэффициенты 1,1425 с января 1998 года; 1,031 с апреля 1998 года; 1,01 с июля 1998 года; 1,438 с октября 1998 года (дефолт, помните ли?).

И, конечно, органы Фонда социального страхования РФ не захотели учитывать положения Тарифных соглашений при назначении страховых выплат ('зачем платить больше') о нем попытались забыть. Но сначала вспомнили старые, проверенные члены профсоюза НПГР, а затем члены Росуглепрофа и просто работники угольных предприятий, не состоявшие в членстве ни в каких профсоюзных объединениях. Первые вспомнили о том, 'за что боролись', вторые - про закон и конституцию, согласно которым запрещена дискриминация трудовых и социальных прав работников по членству в общественных организациях, и о том, что если на предприятие распространяют свое действие два Соглашения, то на всех работников действуют условия наиболее лучшего для них. Если вспомнить, то путь вторых в судебных инстанциях был долог. Сначала требовали предъявить 'членский билет' заветного профсоюза (но где их на всех достать, ведь профсоюз-то был небольшой), затем Конституция помогла, и возможность получать выплаты, рассчитанные с учетом индексов ТС 1998 года, получили все (кто получил трудовые увечья, установленные органами МСЭ до января 1999 года), независимо от членства в профсоюзе. Как ни старался Фонд социального страхования РФ доказывать, что он не знал о существовании Тарифного соглашения, что денег на его реализацию не получал, но все было тщетно. И тысячи застрахованных, не без помощи, конечно, квалифицированных представителей, в судебном порядке смогли перевести расчет сумм ежемесячных страховых выплат согласно ТС и при этом получить полагающуюся им компенсацию за несвоевременный перерасчет.

Все бы было хорошо, но есть одно 'но' - компенсационные выплаты иногда достигали значительных размеров. Надо было что-то делать, и, судя по всему, Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования РФ в июне-августе 2007 года это сделало. Факт остается фактом: после тысяч судебных процессов, после вступления в законную силу тысяч судебных решений судов первых инстанций и тысяч Определений кассационной инстанций областного суда в защиту интересов застрахованных судебная практика поменялась (при этом без каких либо указаний со стороны верховных судебных инстанций). Вынесение решений приостановилось, а затем и вовсе начались отказы в удовлетворении исковых заявлений. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Опять вспомнили про 'заветный билет' члена НПГР, забыв статьи конституции и нормы действующего законодательства. Получаются смешные истории: сын успел подать в суд вовремя, и суд защитил его интересы, отец 'проснулся' через месяцы и тоже подал в суд, а ему отказывают. При этом говорят: не положено. Но уже вынесенные решения (по логике правосудия, противоречащие закону) никто не думает отменять. Те же исковые требования, тот же суд, тот же ответчик, но решения с разницей всего неделю имеют диаметрально противоположный результат.

Что касается перерасчета размера страховой выплаты согласно обычного размера вознаграждения работника данной квалификации, то и в этом случае не удалось избежать метаморфоз. О чем речь? В январе 2000 года, с момента вступления в законную силу Федерального закона 'Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний', в законодательной практике по возмещению вреда появилась следующая правовая норма: 'если страховой случай наступил после окончания срока действия трудового договора (контракта), по желанию застрахованного учитывается его заработок до окончания срока действия указанного договора (контракта) либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации' (п.5 ст. 12 Закона). Что это означает? Можно привести пример. Если работник отработал всю свою трудовую деятельность в должности горнорабочего очистного забоя 5-го разряда и был уволен на пенсию по выслуге лет в декабре 1995 года, а в январе 2006 года ему было установлено 50 процентов утраты профессиональной трудоспособности, то у него есть право выбора при расчете ежемесячной страховой выплаты. Он может выбрать либо заработную плату за период 12 месяцев перед прекращением работы, повлекшей профессиональное заболевание, либо обычный размер вознаграждения. Но и здесь есть одно 'но'. В настоящее время Закон не предусматривает возможность индексации сумм заработной платы, из которой впоследствии рассчитывается страховая выплата. То есть, если следовать нашему примеру, берется заработок за 1995 год и без всякой индексации на какие-либо коэффициенты, компенсирующие инфляционные потери, из него рассчитывается страховая сумма. И суммы, надо заметить, получаются 'смешные' - гораздо менее тысячи рублей, даже если заработок для своего времени был очень (1995 год) высок. Остается 'запасной вариант' - 'обычный размер вознаграждения'. Но мудрый законодатель, введя данный термин в правовой оборот, 'забыл' уточнить, что это такое и за какой период его следует учитывать. Пробел восполнил сам Фонд социального страхования Российской Федерации, который в своих многочисленных разъяснениях указал, что 'обычным размером вознаграждения работника данной квалификации' можно считать среднемесячную заработную плату работника такой же квалификации в данном регионе (субъекте РФ)'. При этом справку о размере среднемесячного заработка можно получить либо в органе статистики субъекта РФ, либо в органе по труду, либо на предприятиях, использующих в своей деятельности труд работников аналогичной квалификации. На практике выяснилось, что ни орган статистики, ни орган по труду субъекта РФ такой информацией не располагают. И данный документ в основном представляли действующие угольные предприятия. Так, если учитывать наш пример, то застрахованный мог обратиться в ОАО 'Гуковуголь' и получить справку о том, какую заработную плату данное предприятие выплачивало своим работникам по профессии ГРОЗ в январе 2006 года. Суммы получались не ахти какие, но все же больше, чем из собственной заработной платы без ее индексации. Почему 'в ходу' были справки ОАО 'Гуковуголь'? Да потому, что в этом угольном объединении сохранилось наибольшее количество действующих шахт в Ростовской области и заработная плата на данном предприятии наиболее объективно отражала реальный размер заработной платы работника данной квалификации. И именно таким образом разрешались судебные иски в судебных инстанциях Ростовской области. Но - опять 'но' - только до апреля 2007 года. С данного периода судебные инстанции усмотрели: а) что справки подписывают не те лица (а какие надо, не говорят и не пишут); б) что такие 'важные документы' должен выдавать специализированный орган (а какой - не говорят, может, не знают?). И что получается (обращаемся к нашему примеру) у застрахованного, 'виновного' в том, что страховой случай у него произошел после окончания работы по трудовому договору? А получается у него страховая выплата в размере, о котором и писать стыдно. Внимательный читатель заметит: а как же упоминание в законе о том, что в данном случае страховую выплату возможно рассчитать из величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации? Но, в связи с расторопностью нашего профессионального 'народного' правительства, данная величина не определяется уже с января 2005 года. Почему - вопрос философский: кто-то чего-то не подписал, не разработал, а граждане подождут. И что остается нашему застрахованному, более двадцати лет отработавшему в подземных условиях, под воздействием вредных производственных факторов угробившему свое здоровье? А ничего не остается. Согласно 'гуманной' 'проснувшейся' судебной практике ему полагаются сущие копейки и смех более везучих товарищей.

Что делать?

Последней из наиболее многочисленных категорий споров с Фондом социального страхования является судебная практика о взыскании страховых выплат по случаю смерти кормильца. Надо заметить, что право определенных категорий лиц на получение ежемесячных выплат по случаю смерти кормильца было предусмотрено еще 'Правилами возмещения вреда:' 1961 года. Данное право было также закреплено и в Федеральном законе 'Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний', из п. 2 ст. 7 которого следует, что 'право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая имеют, в том числе, нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания'.

С января 2000 года в филиал N25 РРО ФСС было передано большое количество дел данной категории. После января 2000 года уже органы ФСС самостоятельно производили назначение и расчет ежемесячных выплат по случаю смерти кормильца. Проблем до 2002 года не было. Затем они начались. Согласно письму ФСС РФ, смерть получателя страховых выплат вследствие профессиональных заболеваний (установленная решением МСЭ) перестала являться результатом наступления страхового случая, а стала относиться к естественной. И, естественно, это привело к многочисленным судебным процессам. Судебные органы встали на защиту законных прав лиц, претендующих на получение страховых выплат по случаю смерти кормильца, и были вынесены десятки, если не сотни решений в пользу 'вдов' (жен умерших инвалидов труда), которые были оставлены в силе областным судом. Но в дело вмешался мудрый законодатель, и в июле 2003 года был изменен п. 8 ст. 12 Закона в части порядка определения перечня выплат, из которых рассчитывались страховые выплаты. Если ранее размер выплаты исчислялся исходя из 'среднемесячного заработка умершего, получаемых им при жизни пенсии, пожизненного содержания и других подобных выплат', то с июля 2003 года в законе осталось упоминание только о среднемесячном заработке. И судебная практика моментально поменялась. Напрасно истицы и их представители указывали на то обстоятельство, что закон в части определения лиц, имеющих право на подобные выплаты, не изменился, а возникла проблема только в части исчисления самой выплаты. Но все было тщетно, суд сделал вывод о том, что если застрахованный (инвалид труда) на момент смерти от профессионального заболевания не работал (заработка не имел), то права на получение каких-либо выплат лица, состоявшие на его иждивении, не имеют. Надо отметить, что данное заключение было поддержано судебными инстанциями всех уровней, вплоть до Верховного суда РФ. Если застрахованный умер в конце июня 2003 года, то вдове выплаты полагались, если умер после 11 июля 2003 года, то нет. Здесь надо отметить, что и в данный период органы ФСС РФ в Ростовской области продолжали выборочно назначать ежемесячные страховые выплаты по случаю смерти кормильца, но только не простым 'вдовам', а со звучными в нашем городе фамилиями и властными детьми (остальные, видимо, 'рылом' не вышли). Только единицы продолжали бороться, и усилия их не прошли даром. В октябре 2006 года Конституционный суд РФ своим Определением полностью восстановил право 'вдов' на получение выплат, независимо от того, работали ли их мужья-кормильцы на момент смерти или нет. Правда, радость оказалась преждевременной. Если после более чем трехлетнего перерыва суды первой инстанции городов Шахты, Новошахтинск и других стали выносить положительные решения по делам данной категории, то кассационная инстанция Ростовского областного суда стала их отменять. Казалось бы, что еще надо? Все препятствия, ранее упоминавшиеся в судебных решениях, были преодолены. Но нет! Нашли безотказный предлог: вдове необходимо доказать факт ее нахождения на иждивении умершего кормильца. Что может быть проще в наших шахтерских городах, где каждый третий - нищий (по международным критериям), и только значительные страховые выплаты мужей являлись надежной финансовой опорой их женам? Но не тут-то было. Обстоятельства, что 'вдовам' в основном за семьдесят, что они хронически больны, что сами не смогли бы оплатить свое лечение и нормальное питание, судом не учитываются, избран иной критерий. Если пенсия жены на момент смерти мужа была больше величины прожиточного минимума пенсионера и именно в Ростовской области, то вдова может считаться (по мнению суда) вполне обеспеченной и самостоятельной, пусть даже доходы ее мужа превышали ее собственные доходы в разы, а 'жизнь' на прожиточный минимум только в страшном сне может присниться тем, кто его устанавливает и применяет.

Вот такая ныне судебная практика.

Подводя итог вышеизложенному, хочется довести до тех лиц, которым интересно разрешение данных проблем, одну простую народную мысль - под лежачий камень вода не течет, и законодательного закрепления права еще недостаточно для его реализации. Не нужно ждать, когда кто-нибудь сделает что-то за вас. Необходимо пользоваться своими конституционными правами, прежде всего правом жаловаться и не допускать избирательного применения норм действующего законодательства (сегодня всем положено, завтра - не положено никому). Необходимо обжаловать 'отказные' судебные решения вплоть до надзорных инстанций Верховного суда РФ, необходимо обращаться в федеральные органы государственной власти, на имя Президента РФ, Генерального прокурора РФ, Уполномоченного по правам человека РФ с просьбой вмешаться в ситуацию, в пределах их полномочий, для ее положительного разрешения.

Никто не сделает этого за вас.

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте| Дарья Александрова.. К 140-летию г. Шахты. | |

| Здесь каждый дом о прошлом помнит |

Уважаемый читатель, в нашем городе есть улица, на которой еще с дореволюционных времен располагалось большинство учебных заведений. Это улица имени Т.Г. Шевченко, в прошлом Пушкинская. У нее было и другое название - Степная, ведь было время, когда за ней начиналась степь.

Но вернемся на эту улицу конца XIX - начала XX веков.

Во второй половине XIX века, а точнее в последней его четверти, проезжая часть улицы была выстлана булыжником. Самые значительные, не снесенные, к нашему счастью, здания города расположены между проспектом Победы революции и проспектом К. Маркса (в прошлом он назывался Больничным). Предлагаю вам, земляки, совершить вместе со мной небольшую экскурсию по этому маршруту. Конечно же, нас будут интересовать дома, стоящие на улице Шевченко 100 и более лет.

Наше заочное знакомство начнем с красивых зданий горвоенкомата. В двухэтажном в 1900 году открылась библиотека-читальня имени Пушкина (в 1960 году ее перевели в большое, тогда еще двухэтажное здание на углу Советской и Победы революции). В рядом стоящем, одноэтажном, изначально располагалась немецкая кирха. Так мне сказала еще в 60-х годах прошлого столетия уважаемая мной учительница Елена Степановна Ворошилова. Думаю, что ее помнят многие шахтинцы, которые учились в третьей школе. В 1960 году в этом одноэтажном здании открылся кинотеатр 'Юность', а в двухэтажном расположился городской военный комиссариат. Рядом с библиотекой-читальней в 1903 году на средства города было выстроено ремесленное училище, готовившее младший технический персонал для работы на рудниках города. Начиная с 20-х годов прошлого века, в его стенах попеременно располагались различные организации и даже школа-семилетка, в которой я, помнится, проходила практику в конце 60-х годов, будучи студенткой. Потом школу перевели в другое здание, а здесь с 1976 года работают художники Шахтинского творческо-производственного объединения Ростовской организации Союза художников России. На втором этаже дома, в котором царствует искусство, в просторном зале проходят выставки живописи и декоративно-прикладного творчества, не только шахтинских авторов, но и художников из других мест. Полотна наших художников Дикого, Еремина, Сухорукова можно увидеть в художественных музеях Мадрида, Вены, Амстердама, Лондона и в других городах на Западе.

А знаете ли вы, уважаемые читатели, что первый кирпичный дом в городе появился на улице Пушкинской (ныне Шевченко) где-то в 80- годах XIX века? И принадлежал он Роману Борисову, хозяину первого в городе кирпичного завода. В настоящее время в одной его части находится магазин 'Белорусский трикотаж', а в другой половине идет реконструкция.

Любопытно, что из справки за 1907 год известно: в городе было 238 каменных зданий, 628 деревянных и 1967 глинобитных домов. А вот о кирпичных не сообщается, видимо, их мало к тому времени выстроили в городе. Среди них - здание городской управы на углу Александровской улицы (ныне Ленина) и Большого проспекта (Победы революции). В настоящее время это обветшавшее здание снесли и на его месте построили гостиницу с игровым клубом.

А мы тем временем уже подошли к городскому драмтеатру, построенному в 1954 году. Рядом с ним стоит здание старой архитектуры. Его строили два года. И в 1914 году в нем открылись две гимназии, на первом этаже - мужская, на втором - женская. Окончившие эти гимназии имели право работать учителями в школе. Многие их выпускники, особенно девушки, составили костяк преподавателей начальных классов множества школ, построенных в первые годы советской власти. В настоящее время в этих стенах пребывает колледж ЮРГУЭС, а до этого долгие годы располагалось горное профтехучилище N34, готовившее квалифицированные кадры для промышленности города.

Выйдя из стен бывшей гимназии, проходим мимо центрального входа в городской парк.

О парке города Шахты писали многие авторы, их рассказы о нем печатались и в газетах нашего города. Думаю, в ближайшее время постараюсь и я познакомить вас, дорогие читатели, с этим знакомым с детства 'незнакомцем', приоткрыв страницы его истории.

Тем не менее, не останавливаясь около входа в тенистые аллеи парка, подойдем к одной из красивейших построек в нашем городе. И вот перед нами здание бывшей Епархиально-церковной учительской школы, открытой в 1914 году при огромном стечении горожан. В 20-х годах прошлого века в нем располагалась школа N3, потом учительский институт (с 1949 года), а в 1959 году это учебное заведение преобразовали в педагогический институт. В 1969 году на базе бывшего пединститута открылся технологический институт бытового обслуживания. Впоследствии ему был присвоен статус академии, а нынче его название звучит так: Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса.

Идем дальше. Что там за дом прячется среди деревьев? Да, вы не ошиблись: перед нами городской краеведческий музей. Его архитектура очень своеобразна. Таких построек в городе было всего четыре, до наших дней сохранилось две. Так вот, на улице Пушкинской в конце XIX века специально построено здание, в котором торжественно открыли церковно-приходскую школу в честь императрицы Александры Федоровны и коронации Их Императорского Величества. В 1907 году ЦПШ перевели в новое здание в Аптечном переулке (сейчас в нем поликлиника N2). Но в прежнем здании осталась работать двухклассная приходская школа, в которой проходили практику студенты Епархиальной. Наступил 1914 год. В Европе началась Первая мировая война. Она внесла свои коррективы в жизнь Грушевска, и в помещении школы расположился лазарет. В первые годы советской власти в этом здании открылся один из первых в нашем городе детских садов. Затем в стенах этого здания попеременно находились начальная школа, детская библиотека имени Н.К. Крупской. И, наконец, с 1983 года и по настоящее время в этом доме хранится прошлое города Александровск-Грушевска, называющегося теперь городом Шахты. Такое название город получил 11 февраля 1920 года по решению Донецкого губернского ревкома.

Идем дальше. Что там за дом прячется среди деревьев? Да, вы не ошиблись: перед нами городской краеведческий музей. Его архитектура очень своеобразна. Таких построек в городе было всего четыре, до наших дней сохранилось две. Так вот, на улице Пушкинской в конце XIX века специально построено здание, в котором торжественно открыли церковно-приходскую школу в честь императрицы Александры Федоровны и коронации Их Императорского Величества. В 1907 году ЦПШ перевели в новое здание в Аптечном переулке (сейчас в нем поликлиника N2). Но в прежнем здании осталась работать двухклассная приходская школа, в которой проходили практику студенты Епархиальной. Наступил 1914 год. В Европе началась Первая мировая война. Она внесла свои коррективы в жизнь Грушевска, и в помещении школы расположился лазарет. В первые годы советской власти в этом здании открылся один из первых в нашем городе детских садов. Затем в стенах этого здания попеременно находились начальная школа, детская библиотека имени Н.К. Крупской. И, наконец, с 1983 года и по настоящее время в этом доме хранится прошлое города Александровск-Грушевска, называющегося теперь городом Шахты. Такое название город получил 11 февраля 1920 года по решению Донецкого губернского ревкома.

В запасниках музея находится более 12 тысяч экспонатов, которые не могут быть размещены в экспозициях музея из-за нехватки выставочной площади. И еще здесь собрана большая коллекция живописных полотен, подаренных городу разными художниками.

Выйдя из сумрачных комнат музея, идем к Шахтинскому педагогическому колледжу. Его здание было построено в 1904 году, в нем открылось Александровск-Грушевское мужское трехклассное училище. Содержалось это училище на городские средства. А в 1913 году его преобразовали в высшее начальное училище.

Здание сохранилось, но есть в его архитектуре некоторые изменения - в связи с тем, что во время войны в него попала бомба, и, восстанавливая его, строители не очень заботились о сходстве со старым, не то время было, торопились.

В годы Гражданской войны в этом здании находился эвакогоспиталь Красной Армии, потом в нем были физиотерапевтические и рентгенкабинеты, которые в 1927 году были переведены в головное здание построенной к этому времени Центральной городской больницы.

В годы Гражданской войны в этом здании находился эвакогоспиталь Красной Армии, потом в нем были физиотерапевтические и рентгенкабинеты, которые в 1927 году были переведены в головное здание построенной к этому времени Центральной городской больницы.

Стены педагогического колледжа помнят и то, что ребятишки одного из детдомов Ленинграда, привезенные сюда в 1942 году, всего 65 человек, были расстреляны фашистскими оккупантами вместе со своими воспитателями и сброшены в шурф шахты имени Красина осенью 1942 года.

Совсем коротко рассказала я о некоторых старинных зданиях нашего города, расположенных на улице Шевченко (в прошлом Пушкинской). Не верится, что еще в начале 50-х годов прошлого столетия не существовало стадиона 'Шахтер' - на этом месте был просто большой пустырь. Это, в частности, говорит о том, что наш город еще очень молод и все у него впереди. Он не успел еще даже сбросить с себя ставшую узковатой пыльную одежду мелких шахтерских поселков, далеко не все улицы города асфальтированы:

Любой город - творец человека, жившего когда-то и живущего сейчас. Человек выстроил его и продолжает делать это до наших дней, вдохнул в него добрую и стойкую душу. А задача новых поколений - сохранить наш город, его облик, душу и самобытность.

До следующих 'экскурсий' по главным улицам города Шахты!

Читайте новости Шахты.SU - Информационного портала города Шахты во ВКонтакте